Kunstwerk des Monats März

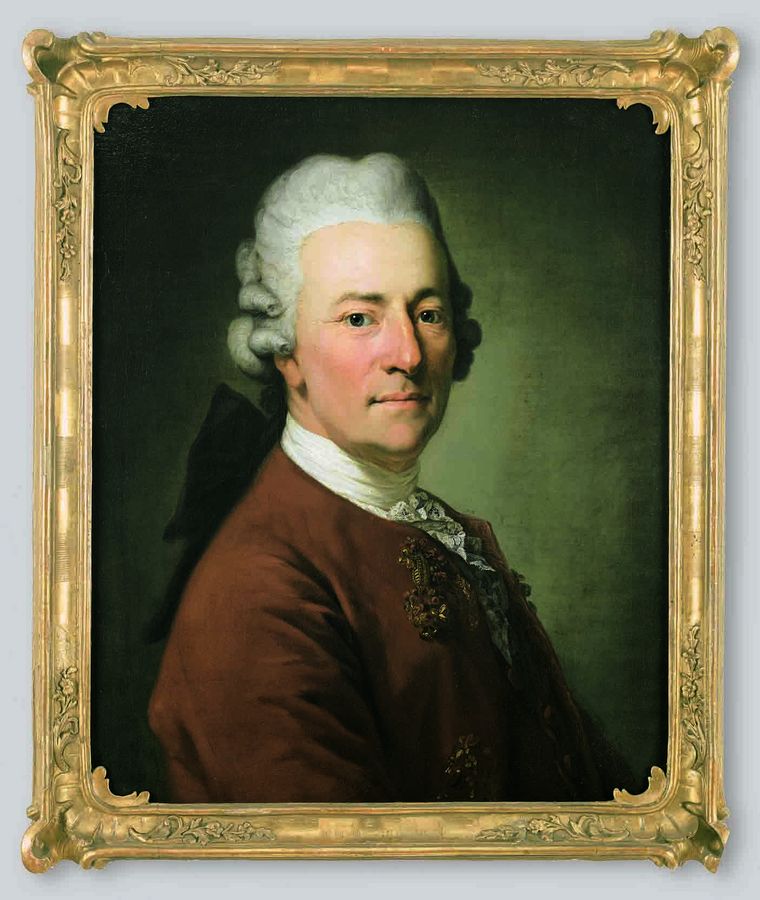

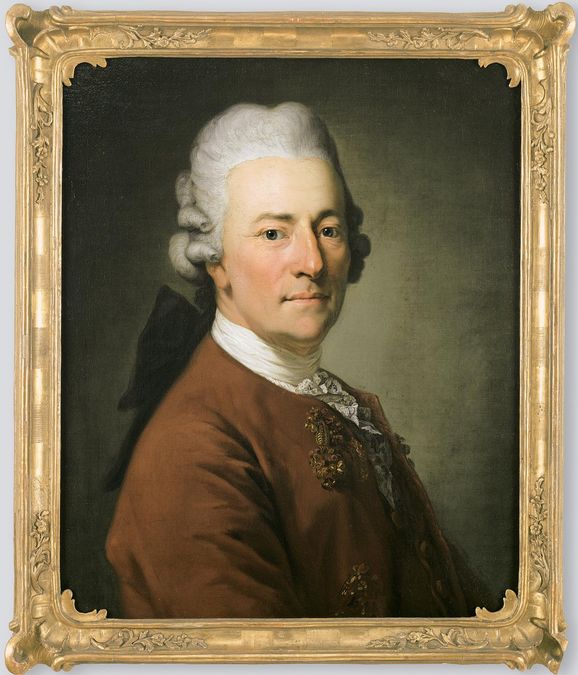

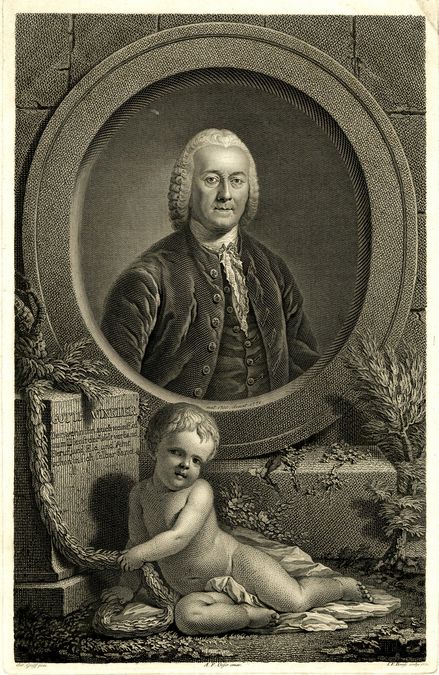

Anton Graff (1736-1813)

Bildnis des Leipziger Verlegers Philipp Erasmus Reich

Öl auf Leinwand

1774

Inventarnummer: 1913:479

Philipp Erasmus Reich war einer der einflussreichsten Verleger und Buchhändler im Leipzig des 18. Jahrhunderts. Durch seine publizistischen Tätigkeiten hatte er intensiven Kontakt zu vielen namhaften Autoren und pflegte einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Im Jahr 1756 begab sich Reich auf eine Englandreise und legte einen Zwischenstopp in Halberstadt ein. Dort übernachtete er bei Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der seit den späten 1740er Jahren Porträts seiner Freunde zu einem „Freundschaftstempel“ zusammengetragen hatte. Wahrscheinlich von dieser Idee inspiriert, begann er ab 1769 ebenfalls, solche Porträts in Auftrag zu geben. Dabei gingen die meisten Aufträge an den Maler Anton Graff, der zu den besten Porträtmalern seiner Zeit zählte. Graff schuf für die Sammlung des Verlegers über 30 Gemälde, alle im gleichen Stil und Format. Der Verleger ließ sich auch selbst von Anton Graff porträtieren. Andere Gemälde stammten von ebenfalls berühmten Künstlern der Zeit wie Heinrich Pfenniger oder Johann Georg Ziesenis. So entstand eine Sammlung mit Bildnissen bedeutender Persönlichkeiten 18. Jahrhunderts: Philosophen, Theologen, Dichter, Musiker. 1809 überreichte die Witwe Reich einen Großteil der Sammlung der Universität als Geschenk zum 400. Jubiläum.

Die „Freundschaftsgalerie“ des Philipp Erasmus Reich kann in der Kunstsammlung im Rektoratsgebäude jeden Montag 11-15 Uhr besichtigt werden. Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften am 20. Juni finden dort in unserer Dauerausstellung in der Ritterstraße 26 Veranstaltungen statt. Die Sammlung ist ab 16 Uhr geöffnet. Wir präsentieren unser neues Begleitheft für Kinder “Die magische Reise durch die Kunstsammlung der Universität Leipzig”. Um 19 Uhr wird Prof. Rudolf Hiller von Gaertringen das Ausstellungsprojekt und die neuesten Forschungsergebnisse zur Freundschaftsgalerie des Philipp Erasmus Reich vorstellen. Außerdem gibt es einen neuen Informations-Screen zur Porträtsammlung, in der Biografien zu allen dargestellten Personen abgerufen werden könnten.

Mehr Informationen zur Langen Nacht der Wissenschaften: www.wissen-in-leipzig.de

Unsere Kunstsammlung umfasst ca. 10.000 Objekte – Gemälde, Plastik, Grafik und Kunsthandwerk vom 14. bis zum 21. Jahrhundert. Einen Teil der Kunstwerke zeigen wir dauerhaft oder temporär in Ausstellungen, andere Objekte lagern wir in unseren Depots. Die Kustodie verwaltet zudem auch alle Kunstgüter in den Einrichtungen, Fakultäten und Instituten der Universität, ob beweglich oder baugebunden. Auch das Gemälde im Büro des Professors oder ein Denkmal im öffentlichen Raum gehören beispielsweise dazu – wir verwalten den gesamten Kunstbesitz unserer Universität.

Sammlungsgebiete

Seit der Gründung unserer Universität im Jahr 1409 bilden akademische Gerätschaften den Grundstock der Kunstsammlung. Im Laufe der Jahrhunderte wuchs sie immer mehr an: durch Auftragsarbeiten für die Ausstattung von Gebäuden, durch die Übereignung von Porträts durch Professoren und Rektoren, durch Schenkungen, Vermächtnisse und Stiftungen. Diese Sammlung ist nicht planvoll angelegt, sondern historisch gewachsen.

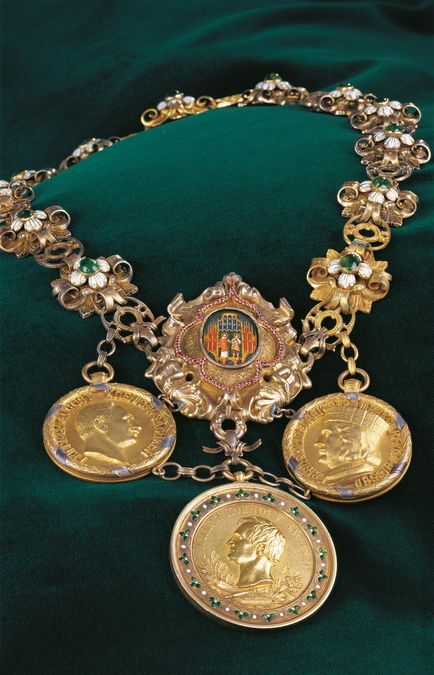

Insignien und universitätsgeschichtliche Gegenstände

Wertvolle Insignien bilden den kostbarsten Besitz unserer Universität. Die prunkvollen goldenen Zepter oder das kunstreich gestaltete kleine Universitätsiegel zeigen wir in unserer Dauerausstellung im Rektoratsgebäude. Mit der Rektorkette kam Mitte des 19. Jahrhunderts eine neue Insignie hinzu. Zu diesem Sammlungsbereich gehören auch Fahnen, Pokale und Studentica.

Kloster und Universitätskirche St. Pauli

Nach der Reformation erhielt unsere Universität durch die Schenkung des Paulinerklosters und der Kirche einen beachtlichen Bestand an mittelalterlichen Gemälden und Plastiken. Dazu zählen neben den Fresken des Dominikanerklosters und Skulpturen aus dem Klosterbesitz, wie die des Thomas von Aquin, Dietrich von Wettin oder des Apostels Paulus, auch einige frühe Grabplatten und der Paulineraltar. Die Epitaphien der Universitätskirche St. Pauli entstanden zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert.

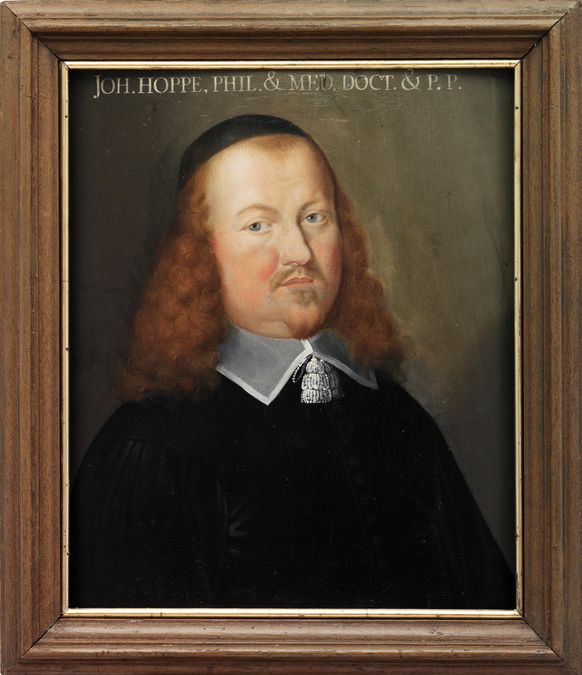

Porträtgalerien

Bildnisse bedeutender Persönlichkeiten der Universitätselite, berühmte Wissenschaftler und Gelehrte sind in Porträtgalerien zusammengefasst. Die Professorengalerie der Universitätsbibliothek umfasst Porträts des 16. bis 18. Jahrhunderts. Einen Großteil davon stellen wir heute im ersten Obergeschoss des Neuen Augusteums aus. Die Ordinariengalerie der Juristenfakultät überliefert nahezu vollständig Bildnisse aller juristischen Ordinarien vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Private Ursprünge hat die Freundschaftsgalerie des Leipziger Verlegers Philip Erasmus Reich mit Porträts bedeutender Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts. Wir zeigen diese fast vollständig in der Kunstsammlung im Rektoratsgebäude.

Im 19. Jahrhundert gab die Universität zur Ausstattung des neuen Hauptgebäudes repräsentative Denkmale und Büsten in Auftrag, um Personen zu ehren, die sich besondere Verdienste für die Universität erworben hatten. Ein „Büstenhain“ wird im Foyer des neuen Augusteums aufgestellt (in Planung).

Grafik

Die reichen Grafikbestände unserer Sammlung umfassen ganz unterschiedliche Konvolute. Neben der Grafiksammlung des Karl-Sudhoff-Instituts und dem zeichnerischen Nachlass von W. G. Tilesius von Tillenau (vgl. dazu unser Forschungsprojekt) sind die Handzeichnungen von B. und C. Genelli oder die Werke des Leipziger Kupferstechers Johann Friedrich Bause besonders hervorzuheben.

Kunst der DDR

Zu Zeiten der DDR förderte die „Karl-Marx-Universität“ insbesondere Ausstellungen zeitgenössischer Künstler: Neubauten sollten mit sozialistischer Kunst geschmückt werden. So entstanden Kunstwerke unter ideologischen Vorzeichen, wie das Fassaderelief „Aufbruch“ oder das Wandbild „Arbeiterklasse und Intelligenz“ von Werner Tübke. Die Kunstsammlung der ehemaligen Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport (DHfK) ging in unseren Bestand über. Darunter finden sich herausragende Kunstwerke wie der „Weitspringer“ von Willi Sitte aus dem Jahr 1976 oder das "Bildnis der Eiskunstläuferin Katharina Witt" von Heinz Wagner (1986). Auch bedeutende Werke der Leipziger Schule – von Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Bernhard Heisig oder Heinz Zander – gehören zu unserem Bestand. Die Universität erhielt außerdem Künstlernachlässe, zum Beispiel von H. E. Strüning und Rudolf Oelzner.